El Peruano no es el único caso donde centenares de fosas esperan ser abiertas para que los restos de miles de personas sean entregados a sus familias.

El Congreso votará, por segunda vez, ley que otorga amnistía a miembros de las Fuerzas Armadas, PNP y comités de autodefensa implicados en violaciones a los derechos humanos.

Derechos Humanos09 de julio de 2025 Redacción

RedacciónHoy miércoles 9 de julio de 2025, la Comisión Permanente del Congreso de la República llevará a cabo la segunda votación del proyecto de ley que propone otorgar amnistía a miembros de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional del Perú y los Comités de Autodefensa implicados en casos de violaciones a los derechos humanos durante el conflicto armado interno entre 1980 y 2000.

¿Cómo hemos llegado hasta aquí?

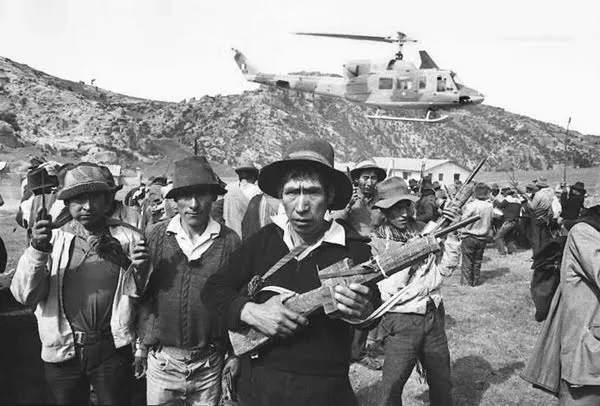

El Proyecto de ley fue presentado el 11 de abril de 2024 por el congresista Jorge Montoya de Renovación Popular. El objetivo es conceder amnistía a militares, policías y miembros de comités de autodefensa que hayan sido denunciados, investigados o procesados, pero que no cuenten con sentencia firme, por hechos relacionados con la lucha contra el terrorismo en el período mencionado. Es el periodo del conflcito armado interno.

Además, incluye un despropósito jurídico llamado disposiciones de "amnistía humanitaria" para personas mayores de 70 años con condenas firmes -o en trámite- por delitos cometidos en ese mismo contexto.

Las violaciones a derechos humanos, y esto no es un invento peruano, son delitos tan graves que no cabe ni el perdón ni la prescripción. Esta última, antigua institución del derecho, protege a cualquier persona de no ser perseguido por la justicia por un tiempo indefinido. Sin embargo los autores de delitos contra los derechos humanos no tienen esa prerrogativa, por lo tanto los militares y policiías sentenciados o no por crímenes gravísimos, no merecen, ni que sus delitos prescriban, ni que que sus tropelías sean perdonadas en base a una encubierta ley de amnistía.

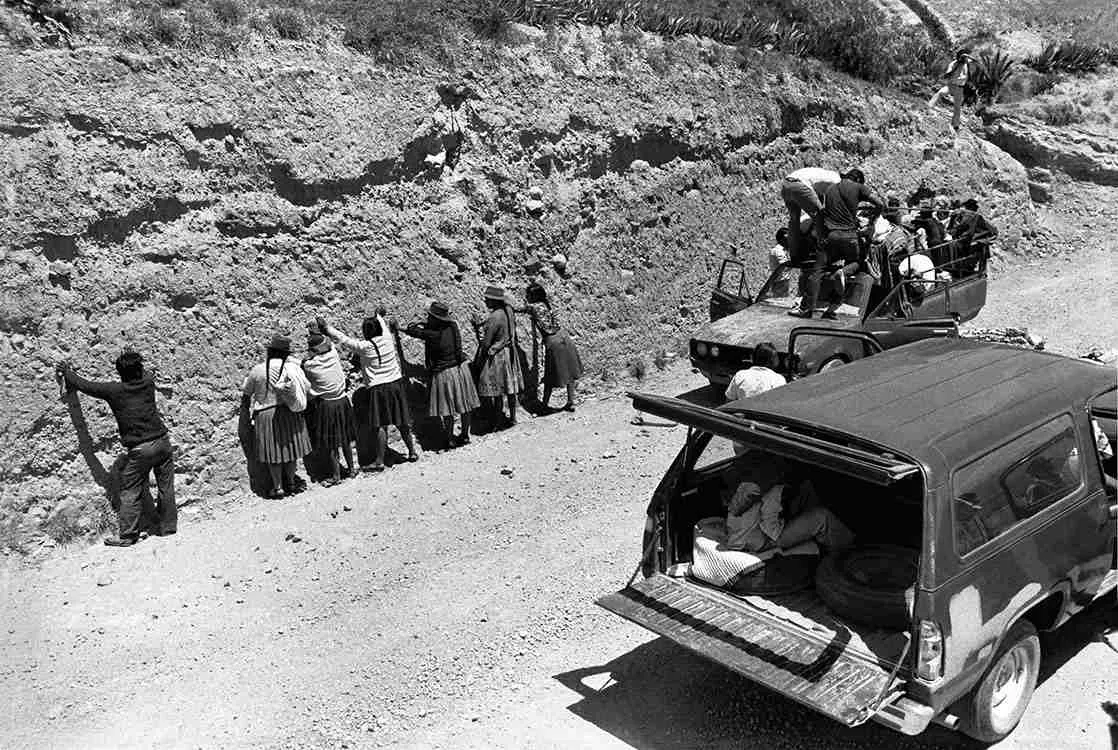

No debemos olvidar que estamos hablando de un conflicto que dejó cerca de 70,000 muertos y 20,000 desaparecidos, con violaciones a los derechos humanos que incluyeron ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, torturas y violaciones sexuales por parte de los agentes de seguridad del Estado.

Desarrollo Legislativo

El 12 de junio de 2025, el Pleno del Congreso aprobó el proyecto en primera votación con 61 votos a favor, 43 en contra y 3 abstenciones. El presidente de la Comisión de Constitución, Fernando Rospigliosi de Fuerza Popular, defendió la propuesta, argumentando que no promueve la impunidad, sino que es un "acto de justicia" y un ejercicio soberano del Congreso, reconocido en el artículo 102.6 de la Constitución. Es decir “leguleyadas al peso”.

Organismos nacionales e internacionales han rechazado enérgicamente el proyecto, calificándolo como una "amnistía encubierta" que promueve la impunidad, uno de nuestros males republicanos.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) exhortó al Perú, el 26 de junio, a abstenerse de aprobar leyes que otorguen amnistías por violaciones graves a los derechos humanos, recordando las obligaciones internacionales del Estado peruano. La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió, el 1 de julio, medidas provisionales solicitando al Estado peruano que detuviera la aprobación del proyecto, argumentando que vulnera el derecho a la justicia de las víctimas.

¿Qué pasa si se aprueba el proyecto?

De aprobarse, el proyecto podrían suspenderse o anularse más de 600 procesos judiciales en curso relacionados con violaciones a los derechos humanos, incluyendo casos emblemáticos como Barrios Altos, La Cantuta, Accomarca, Huanta, Manta y Vilca, y las esterilizaciones forzadas.

Casos de adultos mayores sentenciados por graves delitos.

Casos de la dictadura argentina sirven -de amplia evidencia- para demostrar cómo si es posible y necesario que se enfrenten a la justicia todos los responsables de crímenes atroces, más allá de su edad.

Jaime Lamont Smart tenía aproximadamente 90 años cuando fue sentenciado a prisión perpetua. Fue condenado por crímenes de lesa humanidad que incluían secuestros, torturas y desapariciones forzadas, cometidos en un centro clandestino de detención en San Justo, provincia de Buenos Aires.

Lamont fue sentenciado a prisión perpetua en 2020. Fue hallado responsable de los delitos contra 85 víctimas en la Brigada de San Justo, un centro donde se torturó y desapareció a decenas de personas. Smart fue uno de los pocos civiles de alto rango condenados por su complicidad con la junta cívico-militar argentina.

Otro caso es el de Miguel Etchecolatz. Tenía 93 años al fallecer en 2022 y fue sentenciado en múltiples ocasiones, la última en 2016. Fue condenado por secuestros, torturas, asesinatos y apropiación de menores. Según un informe de la propia Junta Militar citado en 1980, Etchecolatz fue responsable de 711 crímenes, lo que lo convierte en uno de los represores más notorios. Falleció en prisión siendo nonagenario.

La posición de la Iglesia Católica en América Latina frente a las leyes de amnistía.

La Iglesia Católica en América Latina ha jugado un papel significativo en la defensa de los derechos humanos. En países como Chile, Argentina, Brasil, Perú, El Salvador y Nicaragua, las leyes de amnistía han sido objeto de debate por su impacto en la justicia, la verdad y la reparación a las víctimas de violaciones a los derechos humanos. La Iglesia, guiada por principios éticos y morales, ha abogado por la reconciliación, pero enfatiza que esta no debe implicar impunidad para crímenes graves.

En 2019, el cardenal Leopoldo Brenes, arzobispo de Managua, expresó su preocupación por la aprobación apresurada de una Ley de Amnistía en Nicaragua, que buscaba liberar a presos políticos, pero que también eximía de responsabilidad a perpetradores de violaciones a los derechos humanos durante las protestas de 2018. Aunque celebró la liberación de prisioneros, advirtió que la implementación de la ley debía garantizar justicia y no afectar los derechos de las víctimas. Por su parte el obispo de Matagalpa, monseñor Rolando Álvarez, también destacó la importancia de un proceso de "auténtica justicia, no repetición y reparación".

De otro lado la Iglesia Católica salvadoreña, a través de figuras como el arzobispo de San Salvador, José Luis Escobar Alas, ha pedido la derogación del régimen de excepción implementado por el gobierno de Nayib Bukele, que ha sido criticado por detenciones arbitrarias y violaciones a los derechos humanos. Aunque no se refiere directamente a una ley de amnistía reciente, esta postura refleja una oposición a medidas que puedan encubrir abusos, mostrando una línea coherente con la defensa de los derechos humanos.

En Chile, la ley de amnistía de 1978, promulgada durante la dictadura de Augusto Pinochet, ha sido históricamente cuestionada por la Iglesia Católica. La Vicaría de la Solidaridad, creada por el cardenal Raúl Silva Henríquez, desempeñó un rol clave en documentar violaciones a los derechos humanos y apoyar a las víctimas, oponiéndose a la impunidad que dicha ley promovía. En 2010, la posibilidad de indultos por el Bicentenario también generó críticas de sectores eclesiásticos, que argumentaron que la reconciliación no puede basarse en el olvido de crímenes graves

La postura de la Iglesia Católica sobre las amnistías subraya la dignidad de la persona humana, la justicia y la reconciliación. La Iglesia aboga por la misericordia, pero no a costa de la verdad y la justicia.

Por todo esto y más, no debe ser aprobada una ley de amnistía en Perú.

FUENTE: Yuyanapaq.

El Peruano no es el único caso donde centenares de fosas esperan ser abiertas para que los restos de miles de personas sean entregados a sus familias.

Es una iniciativa humanitaria y de activismo no violento organizada por una coalición internacional de movimientos civiles.

En el marco del 40 aniversario de la masacre de Accomarca, la Casa de la Memoria de esa localidad ha sido centro de actividades conmemorativas.

El Programa “Mais Médicos” fue una iniciativa del gobierno brasileño. Se lanzó en julio de 2013 durante la presidencia de Dilma Rousseff.

Se presentó en Puno el documental "Uyariy" de Javier Corcuera sobre la masacre de enero de 2023 perpetrada por el gobierno de Boluarte.

Japón guardó el miércoles un minuto de silencio para marcar el 80 aniversario del lanzamiento de la bomba atómica en Hiroshima.

Si hay algo a lo que el poder le teme es a las expresiones culturales y artísticas que lo desafían, que lo interpelan. Sofía Pinedo, de Arenas y Esteras nos ayuda a entender por qué.

Hablamos con Emilio Gómez, agente pastoral en una zona compleja de la gran Lima. El barrio, las drogas, los violentos, el entorno de inseguridad creciente ¿Cómo seguir la máxima de Francisco de salir al frente en esas condiciones?

En un subcontinente marcado por los abismos sociales más grandes del planeta, la educación debería ser el puente hacia la movilidad ascendente ¿Por qué esto no ocurre? Conversamos con Nelly Claux, educadora.

Analizamos con Nicolás Zevallos, ex viceministro del Interior la necesidad de una reforma policial en el Perú. ¿Es posible hacerla? ¿Es urgente emprenderla? Esto es "Punto de Encuentro, el Podcast"

El conflicto armado interno que azotó al Perú entre 1980 y el 2000 representa el episodio más violento y prolongado de la historia republicana de nuestro país. Un documentalista español llamado Luis Cintora se ha aproximado mucho a él con sus cámaras y lentes. Esta es su mirada de nuestros desaparecidos.